Basel, 2012. Studienauftrag im Einladungsverfahren

Ingenieur: Conzett Bronzini Gartmann AG, Chur.

Bauherrschaft: Christoph Merian Stiftung, Basel.

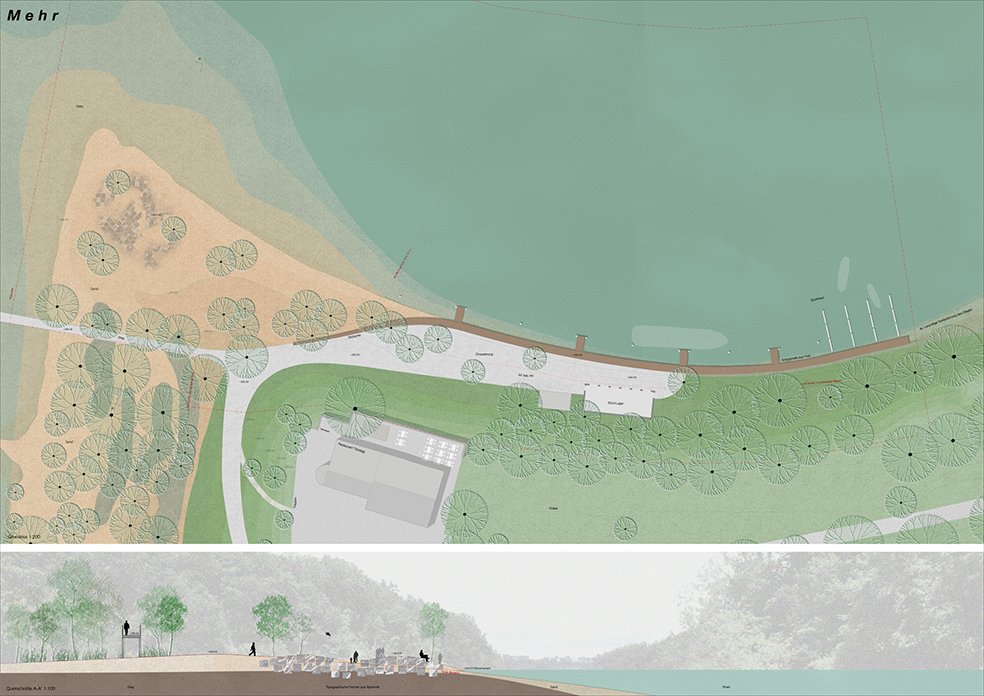

Die voneinander getrennten Gebiete Dreispitz und Brüglingerebene in Basel sollen mit einem neuen Übergang direkt in die Merian Gärten verbunden werden. Zwei Teams wurden zur Ausarbeitung von Projektvarianten beauftragt.

Das Dreispitz Areal befindet sich auf einer Niederterrasse und ist topografisch höher gelegen als die Brüglinger Ebene, die im Schwemmland der unteren Birs liegt. Durch den infrastrukturellen Ausbau eines Verkehrskorridors wurde im 19. Jh. diese Geländekante zunehmend verstärkt. Zusätzlich trennen heute S Bahn- und Tramlinien die beiden Gebiete. Aufgrund der Entwicklung in Brüglingen und da das Quartier Kunstfreilager auf dem Dreispitz zusehends konkrete Formen annimmt, galt es eine Fussgängerverbindung auszuarbeiten, welche durch eine oberirdische Überbrückung der Infrastrukturen die beiden Gebiete verbindet.

Eine topografische Landschaftsbrücke: Die Brücke bildet die oberste Etage der natürlichen topografischen Abfolge vom Dreispitz zur Brüglinger Ebene und eröffnet einem einen Panoramablick auf die nahen Hügelzüge. Physisch sowie visuell werden die beiden Welten miteinander verbunden. Die grosszügige Ausgestaltung bietet zum einen Sicherheit und verweist zum anderen auf die vierte Etage, welche die drei Terrassen des Merian Parks komplettiert. Ein- und Aussichten sind von hier aus zu geniessen, über das Panorama von Stadt und Land sowie vertikal in die Infrastrukturarchäologie. Die Brückenpromenade suggeriert durch die differenzierten Breiten eine räumliche Veränderung zwischen dem städtischen und dem ländlichen Gebiet.

Brückenform: Die eigenständige Form der geschwungenen Brücke drückt die Zusammengehörigkeit des Dreispitz Areals und Brüglingens aus, macht aber zugleich subtil auf die unterschiedlichen Typologie der beiden Gebiete aufmerksam. Die Landschaftsbrücke bildet einen Teil des Merian Parks und ergänzt dessen topografisches Wegnetzsystem. Bereits bei der Überquerung der 249 m langen Brücke fängt der Spaziergang und das Erleben an, was kurzzeitige Überflutungen des Parks vermeidet. Die Brückenlandung im Merian Park wurde mit Sorgfalt so positioniert, dass sie sowohl in den bestehenden als auch in den ursprünglichen Hauptwegstrang harmonisch hinein führt.