Küsnacht Zürich, 2009. Projektwettbewerb im offenen Verfahren, 1. Preis

Architektur: Baumann Roserens Architekten, Zürich

Bauherrschaft: Baugenossenschaft Zurlinden

Spielplatz Spezialist: Motorsänger

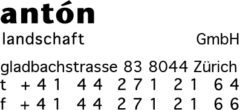

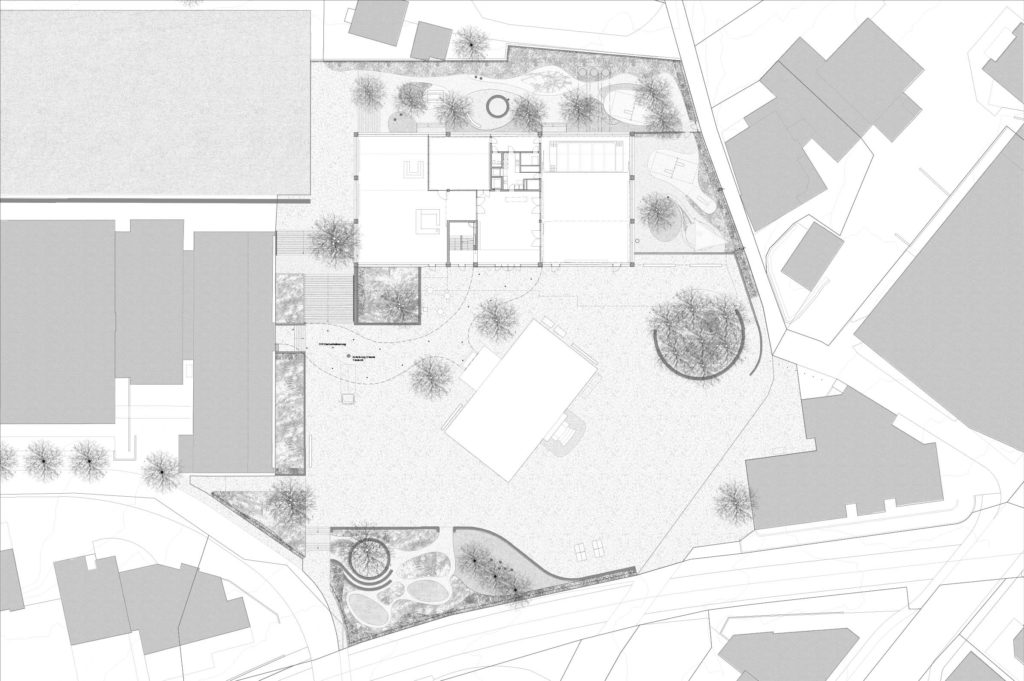

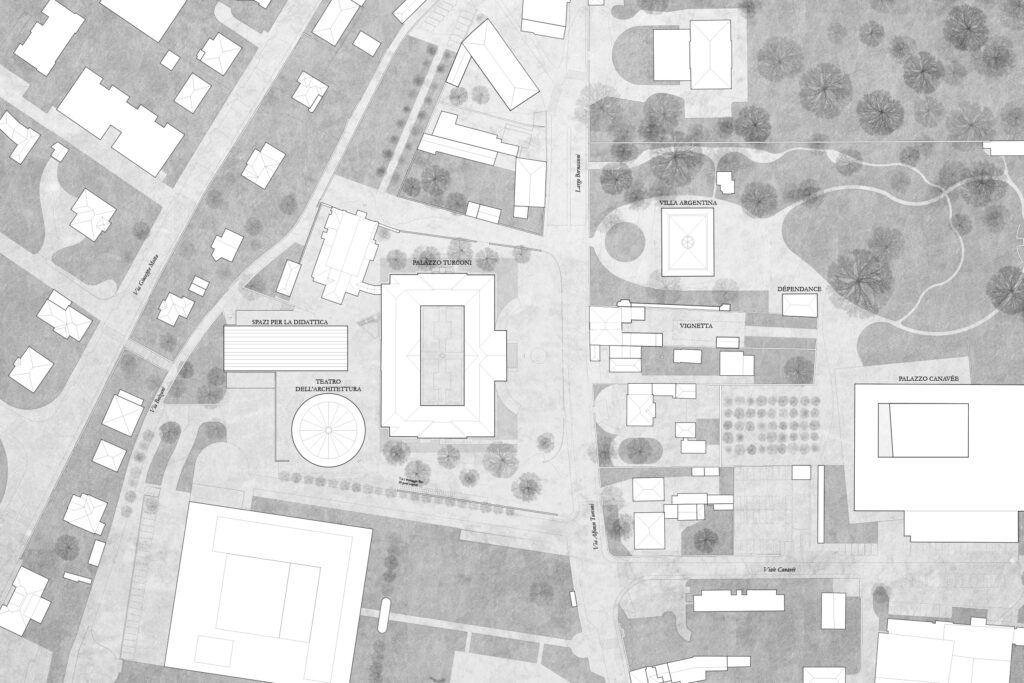

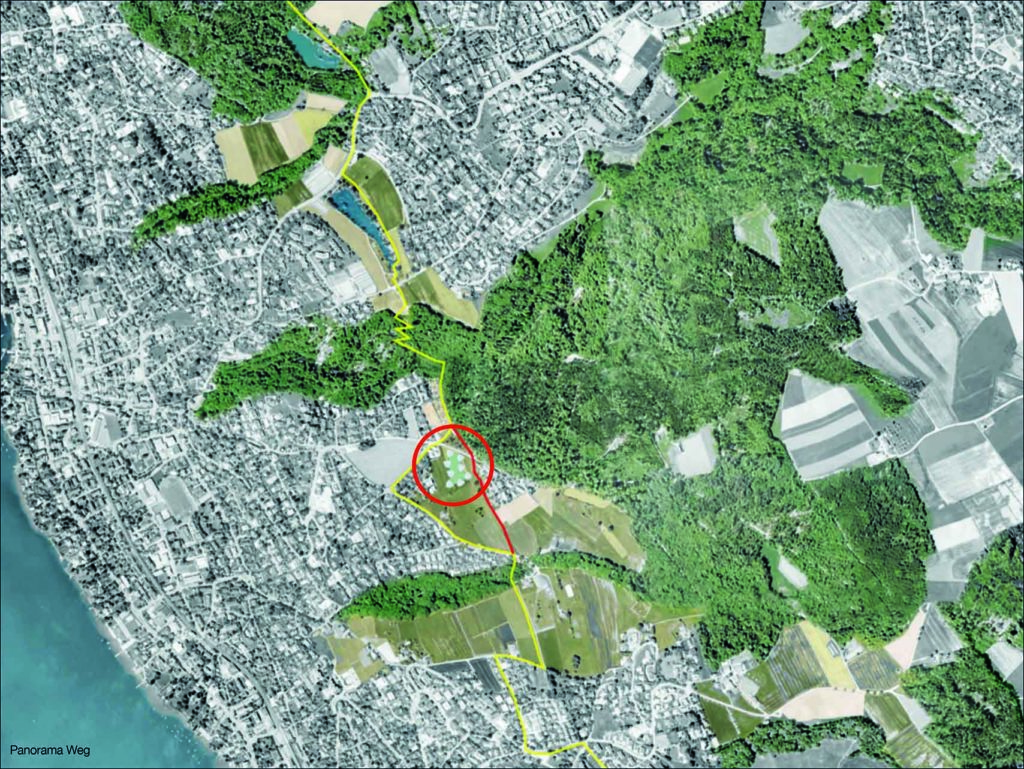

Das Areal der Wohnüberbauung Hüttengraben zeichnet sich durch seine attraktive Lage im fliessenden Landschaftsraum am oberen Siedlungsrand von Küsnacht aus. Die an das Grundstück angrenzende parkähnliche Freihaltezone der Allmend schafft Weitsicht und ist als wichtiges Element in den Bebauungsvorschlag eingegangen.

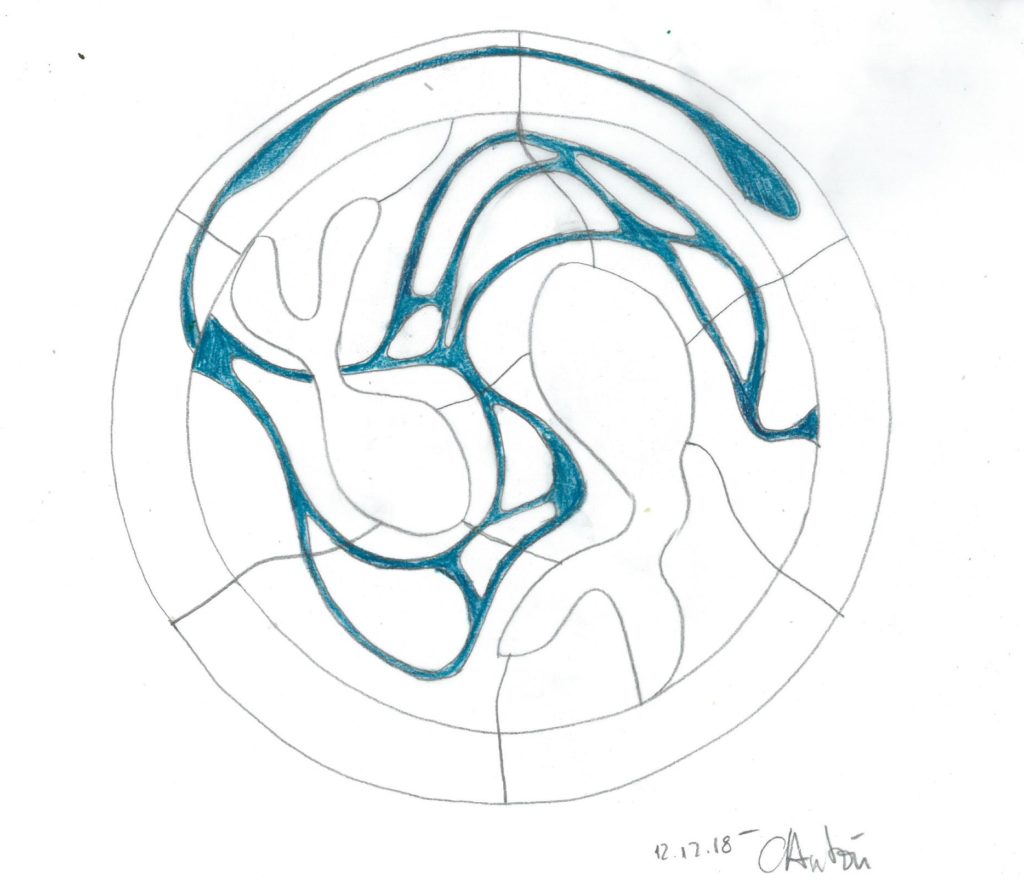

Geologisch handelt es sich beim Gebiet Hüttengraben um eine durch den Linthgletscher geschaffene Geländeschulter, welche sich, vom eigenen Bachtobel unterbrochen, vom Zürcher Burghölzlihügel über die Zolliker Terrasse bis zum Pfannenstil erstreckt. In Goldbach hat sich bis heute die moorartige, durch die glazialen Lehmsedimente hervorgerufene Landschaft in Form des Rumensees und des Schüberweihers erhalten. Es ist anzunehmen, dass vor der Melioration für die Landwirtschaft auch am Hüttengraben einst ein Moor mit Feuchtgebieten bestanden hat. Das Aussenraumkonzept greift diese Vorzüge auf und verweist auf die geschichtliche Prägung des Ortes.